『小さなしこりだから大丈夫でしょ?』

『様子をみてたらしこりが消えないかな?』

『きっと虫に刺されただけだよ…ね?』

ワンちゃん、ネコちゃんのしこりを見つけても、

このように受け止めていることが多いのではないでしょうか。

また、『腫瘍』≒『もう助からない』というイメージも強いと思います。

それは、腫瘍の診断・治療が後手に回ってしまった場合のことです。

腫瘍だったら怖い。

だからしこりの正体を突き止めるのを後回しにしよう…

という気持ちは誰しも持っているものです。

しかし、早期に見つけ、適切な診断・治療ができれば、

治せる腫瘍や、痛みや苦しみを抑えつつ長く付き合える腫瘍もたくさんあります。

ワンちゃん、ネコちゃんの寿命が伸びるとともに

ペットの2~3頭に1頭は腫瘍で亡くなる時代になってきました。

これは人間と変わりありません。

もちろん『早期発見、早期治療』がポイントであることも人間と同じです。

しかし、体調の異変を話せないペット達の腫瘍を

『早期発見』するのは容易ではありません。

腫瘍の80%は体の表面にできます。

ちょっとしたしこりでも見つけたらご相談ください。

残りの20%は体の内部にできます。

なんとなく体調が悪い、治療中の病気がイマイチ良くならない…など、

体内の腫瘍のサインかもしれません。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

治せる腫瘍は、適切に治療し、長期にわたり再発のチェックを!

治せない腫瘍は、苦しむことなく穏やかに過ごせるように工夫を!

命に関わる病気だからこそ、動物-ご家族-獣医師の連携が非常に重要です。

1頭でも多くの子の腫瘍を治し、治せない子も穏やかに最期を迎えられるように!

それが、私達の願いです。

獣医師・宮澤 裕

腫瘍にはたくさんの種類があります。

放置しても良いものから、急いで治療に入るべき危険なもの、

発見した時点で余命の短いものまでいろいろです。

『しこり』の見た目で、どの腫瘍か決め付けることは危険です。

ワンちゃん、ネコちゃんに負担のかからない検査から始め、

『腫瘍の正体』を突き止めること、

『全身のどこまで』腫瘍の影響を受けているのか把握すること、

この2点が腫瘍との闘いの始まりです。

見た目で『良性ですね、放置しましょう』と言えることはありません。

![]()

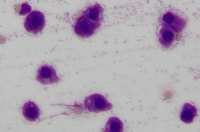

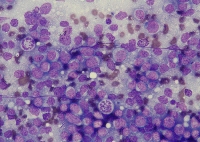

ワクチンで使う細い針で、しこり内の細胞を少し採取します。

その細胞を顕微鏡で確認し、どの腫瘍か評価します。

特徴的な細胞であれば診断に至りますが、ごく少量の細胞なので、

『おそらく良性』や『たぶん悪性』としかわからない場合もあります。

![]()

やや太目の針で、

しこりの内部をくり抜きます。

採取される細胞の量が増えるため、

診断精度が高まります。

しこりの内部には神経がないため、

痛みはありません。

![]()

麻酔下での小規模な手術でしこりの一部を切除し、

病理検査によってしこりの正体を突き止めます。

半端にメスを入れると悪化する腫瘍もあること、

麻酔をかける必要があることから、

頻繁に行う検査方法ではありません。

![]()

採取した細胞や、切除した組織を

採取した細胞や、切除した組織を

顕微鏡の専門家に評価してもらいます。

これにより腫瘍の正体がわかれば、

最適な選択肢を選ぶことができます。

また、外科手術で摘出した組織も病理検査を行い、

補助治療の必要性などを評価します。

摘出した組織の病理検査をしないのは危険です。

![]()

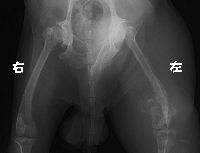

上記の検査は、『腫瘍の正体を知るための検査』でした。

レントゲンやエコーは、『腫瘍があるかどうか』の検査です。

体内の腫瘍を探したり、他の臓器にできた腫瘍が

肺転移していないか探したりが目的となります。

手術後の経過チェックとして胸部の撮影をすることもあります。

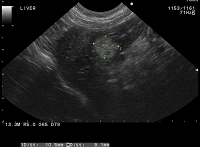

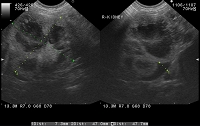

![]()

レントゲンと同様に、『腫瘍を探す』ための検査ですが、

エコーは内臓の内部の腫瘍を探します。

外科手術、化学療法、放射線治療が『がん治療の3本柱』です。

腫瘍の種類によって、効果のある治療法が異なります。

腫瘍の種類を正確に診断してから、

最も効果的な治療法を選ぶことが重要です。

また、治療法によってその副作用も異なります。

『腫瘍』≒『副作用との闘い』というイメージをお持ちの方も

少なくないと思います。

しかし、それぞれの治療法に特有の副作用を把握し、

その対策をしていれば、それほど怖い思いをせずに

拍子抜けされることも多く経験します。

![]()

麻酔下での外科手術で腫瘍の摘出を行います。

麻酔下での外科手術で腫瘍の摘出を行います。

腫瘍を直接切り取るので、最も即効性があります。

そして、すべての腫瘍細胞を摘出できれば、

全くの健康体に戻れます。

しかし、他の内臓に転移している場合や、血液の腫瘍など

手術では取りきれないものも多くあります。

また、悪性の腫瘍ほど、しこりそのものよりも

大きく切除する必要があります。

![]()

腫瘍細胞の数を減らすことが目的であり、

完全にゼロにすることはできません。

血液の腫瘍などでは、かなりの効果が期待できる

腫瘍もたくさんあります。

また、手術後の補助として使用することもあります。

効果を高め、副作用を抑えるために、

腫瘍の種類、健康状態などに合わせて選択・調節します。

![]()

腫瘍細胞に放射線を照射することで治療します。

照射部位の皮膚炎を起こすことがありますが、

脳内や、鼻の中など、手術ができない部位の

腫瘍にも照射できます。

放射線治療を行う場合は、大学病院で

放射線治療専門医が治療を担当いたします。

![]()

体内の免疫細胞を利用して、腫瘍細胞だけを攻撃するように

教育し、腫瘍を攻撃するのが免疫療法です。

免疫療法にもいくつかの方法がありますが、

基本的には本人への副作用がありません。

しかし、効果が期待できる腫瘍の種類はまだほんの一部です。

腫瘍治療の3本柱でもダメな場合の選択肢として

今後に期待される分野です。

![]()

腫瘍細胞は42.5℃以上の温度で死滅するという

性質を利用した治療法です。

レーザーを用いて腫瘍組織を温めますが、

正常な細胞はなんとか耐えられる温度なので、

軽いやけど程度の副作用しかありません。

メインの治療法として活躍するものではありませんが、

腫瘍治療の補助としての有効性が報告されています。

腫瘍の診断・治療に関しての大まかなご説明でした。

繰り返しになりますが、『早期発見・早期治療』が非常に重要です。

特に『正確な診断』をすること、それに合った

『適切な治療の選択肢』を選ぶことが重要です。

長生きさんが増えるにつれ、腫瘍になる子が増えています。

しかし、腫瘍を克服できた子も増えてきています。

気になることは先延ばしにせず、お気軽にご相談ください。

アクセス

アクセス