今回のブログは看護師の北島が担当します。

本日は寝たきり時に起こりやすい褥瘡についてです!

・褥瘡とは、一般的に「床ずれ」にあたります。

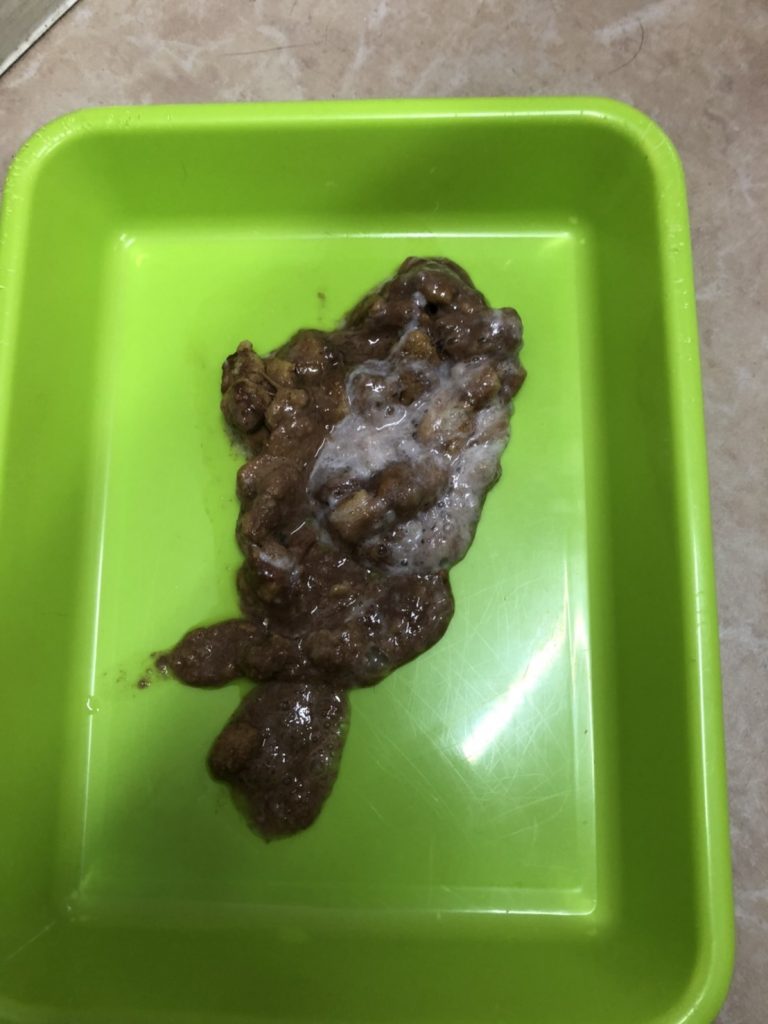

高齢動物や後肢麻痺などの障害を持つ動物は、自力で姿勢を変えることが困難です。そのため、寝たきりの状態が長く続くと、特定の部位が圧迫され続け血行障害により皮膚などの細胞が壊死を起こし褥瘡が生じます。

特に痩せている動物では、骨の突出した箇所にできやすいため注意が必要です。

また、犬猫は皮膚が毛に覆われている事が多いので、発見が遅れ気付いた時にはかなり進行していることも少なくありません。そのため、褥瘡ができてからではなく発生するリスクが生じた段階から、ご自宅での正しい管理や褥瘡対策を始めましょう。

褥瘡の2つの予防ケアポイント

①環境づくり

褥瘡を防ぐためには、体圧を分散し全身を面で支えるマット選びが重要です。

マットにも様々な種類がありますが、水洗いができる、高反発、通気性が良いものが予防に最適です。

②衛生管理

排泄物が付着して不衛生な状態が続く事も褥瘡の誘因となります。

・被毛や皮膚の表面の微量な汚れ

軽度の汚れは蒸らしたタオルや、洗い流さないタイプのボディシートを活用しましょう。蒸らしタオルは温めることで血行促進や、リラックス効果があります。やけどや擦りすぎに注意しましょう。

・皮膚にしっかりと付いた汚れ

下痢便や、尿が皮膚にまで付着した場合は、拭き取るよりも洗い流した方が衛生的です。部分洗いが困難な場合は、専用の洗浄液などを活用しましょう。

・冬場のジェルマットの使用について

ジェルマットの下にヒートマットやホットカーペットを敷くと、熱がジェルに伝わり低温やけどを引き起こします。また、床が冷えているときも同様にジェルが冷たくなり体温を下げてしまうことがあるので注意が必要です。

・マットの上にタオルを何枚も重ねない

マットの上下にタオルや、シーツを何枚も重ねてしまうと通気性が効果を発揮せず、熱がこもる原因になります。また、痩せている動物ではタオルやシーツのシワから、血行阻害や痛みを伴う場合もあります。マットの上は最小限で管理しましょう。

【すでに褥瘡ができている場合】

高反発マットの上にジェルマットを使用すると、褥瘡による疼痛の緩和、治癒の促進に役立ちます。

褥瘡の予防ケアは、日々生活を共にしているご家族しか行えません。

マットなどを正しく使用し、手厚いケアでカバーしましょう。